先日、海外の大規模エフェクターサイト、”DiscoFreq’s Effects Database“さんにOvaltoneのインタビューが掲載されました!

Ovaltoneの掲載ページはこちらです。

“DiscoFreq’s Effects Database”(以下FXDB)とは、Bart Provoostさんが運営する、過去、現在を通してギターエフェクターのもっとも完全なデータベースを目指しているサイトで、営利目的ではなく純粋に有志によるサイトで、11年の歴史がある、というサイトとのことです。

そんなサイトにインタビュー記事を掲載して頂けた事は、Ovaltoneとして非常に光栄で、英語のインタビューでしたが、なんとか頑張ってお答えしました。

それでは、以下掲載文の和訳を、英語で表現仕切れなかった内容の補足と共にお伝えしたいと思います。

—————————————

FXDB: Ovaltoneはどのようにスタートしましたか?

Ovaltone: 私はもともとギタープレーヤーで、エフェクターはあまり好きではありませんでした。私はいつもギターとアンプだけで演奏して来ました。しかしある時、自分のアンプを持ち運ぶのが困難になったので、良い歪みペダルを買わなくてはならなくなりました。私は沢山のペダルを試しましたが、完全に満足できるものには、めぐり合えませんでした。そこで私は自分自身で作る事を決意しました。

最初はインターネット上の膨大な回路図をコピーしたり、そこから改造をしたりしているうちに、どのような回路や部品が音のどういう部分にどう影響するのかという事が感じられるようになり、そのうちにイメージしている音に近づけて具体化していくことが出来るようになりました。

FXDB: 名前やロゴにはどういった由来がありますか?

Ovaltone: 私は反応や音などが違和感の無い、自然なものだと感じられるペダルを作りたいと思っていました。卵の形というのは非常に自然なものの象徴としてと相応しい思い、それでOvalという単語を選び、Ovaltoneと名づけました。

ロゴについては、私は比較的海の近くに住んでおり、サーフボードショップのロゴなどが自然に目に入る環境にいるので、無意識で影響を受けてロゴに反映されたかも知れません。

FXDB: Ovaltoneが他のビルダーと違うところは何でしょうか?

Ovaltone: 私は、私が最高だと感じられるものを作っているので、人によっては最高だと感じてくれる人もいるのではないかと思っています。

FXDB: 新しいペダルを作る際は、どのようにスタートしますか?

Ovaltone: まず、ギタープレーヤーが使いたいと思われるもの、あるいは依頼される場合は話を聴いて、そこからだいたいの内容をイメージして、プロトタイプを作ります。

そしてそのプロトタイプに対して、希望の音が出るまで改造を繰り返します。はじめから上手く行くものや、とても長くかかるものもあります。時には全く最初からやり直すこともあります。

希望の音が出るようになった段階で、今度はネガティブな要素(ノイズ、操作性・・・)を元の音の魅力が削ぎ落とされない範囲で取り除きます。

FXDB: どのようにペダルの名前をつけますか?

Ovaltone: 特に決まった法則性はありません。そのペダルが出す音や感覚から、連想したものを基に名付けています。

FXDB: 製造過程について教えて下さい。

Ovaltone: 全てを家で行っています。一人のビルダーが回路を作り、配線しています。エンクロージャーは購入し、サンディングし、スプレー塗装してデカールを貼ります。

FXDB: ペダルのルックスはどのくらい重要でしょうか?

Ovaltone: 私は、エフェクターはある種の少年のおもちゃ(プラモデルやラジコンなど・・・)に似ているところがあると思っています。

外観に凝ることによって値段が高くなってしまうことは嫌ですが、そうでなければ可能な限り、ペダルを手に取った人の少年の心が「うおー、カッケーーー!!」と目を輝かせるようなものにしたいと思っています。

FXDB: パーツの選択は重要ですか?

Ovaltone: 個々のパーツには独特のサウンドキャラクターがあります。それぞれをシチュエーションによって、ここぞという所に配置するようにこだわっています。

全てのお客様に出来るだけ同じ音の物をお届けしたいので、NOSパーツやビンテージパーツは使わないようにしています。

FXDB: どのペダルがもっとも誇らしいですか?

Ovaltone: 良いと言って頂けたものは全て誇らしく思っています。

FXDB: どのペダルがもっとも人気がありますか?

Ovaltone: OD-FIVE 2(CROSS,Xtreme)です。それはサウンドが良く、ゲインもあり、独立したコントロールの2ch仕様です。

FXDB: 誰が、どんなジャンルであなたのペダルを使っていますか?

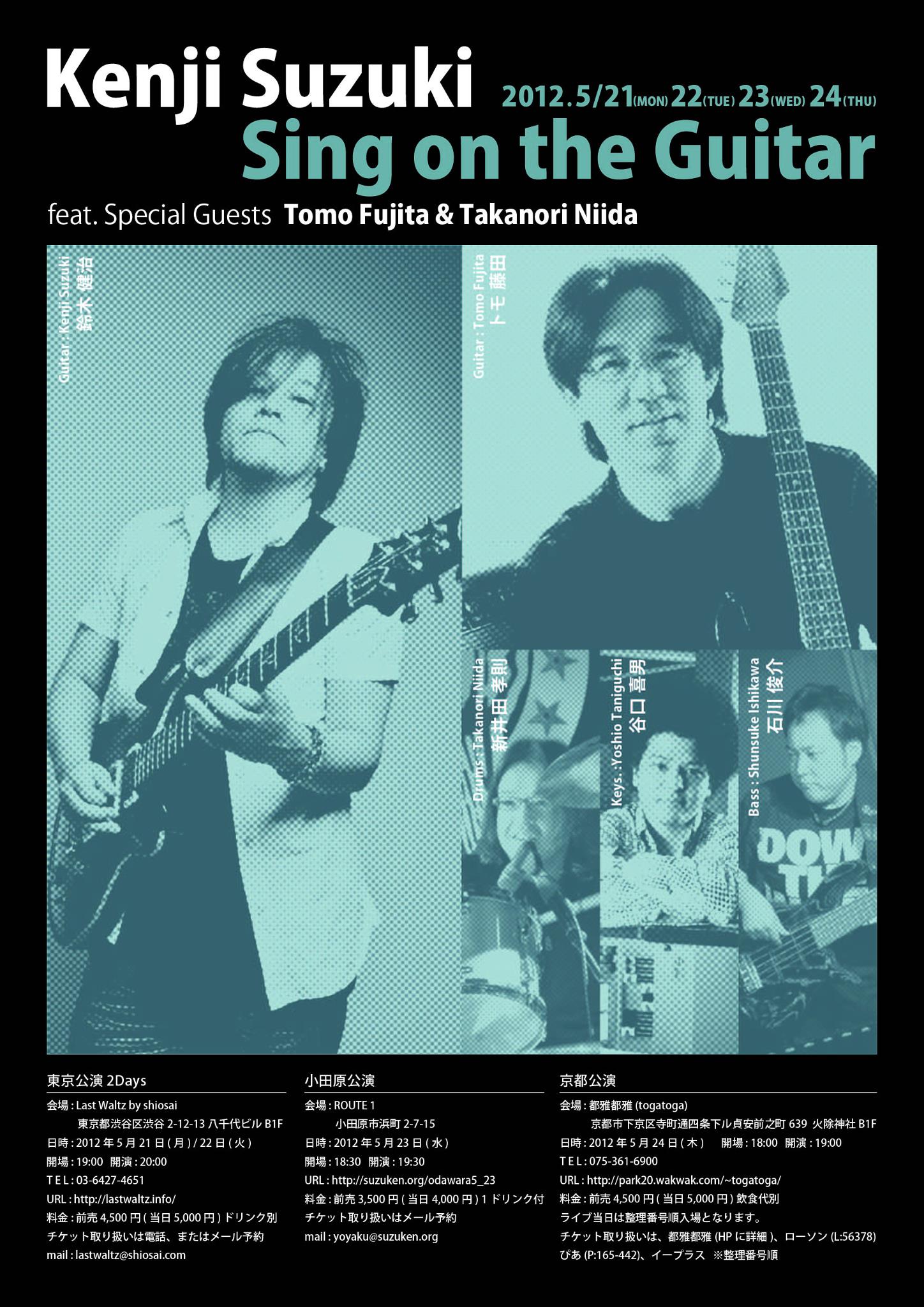

Ovaltone: 私達のペダルは日本の素晴らしいプロミュージシャンにも使われています。鈴木健治さん、川崎哲平さん。

FXDB: Ovaltoneの近い目標を教えて下さい。

Ovaltone: 現在はメールでのオーダーだけなので、将来的にはお客様に実際に試して頂ける場所を準備したいです。

FXDB: 現在何か新しい製品を作っていますか?

Ovaltone: はい。

・ウルトラハイゲイン用のブースター(VERMILION BOOST:公開済み)

・セッション専用の歪みペダル

・スーパーファットなオーバードライブ

—————————————

ということで、長くなってしまいましたが、お読み頂きありがとうございました!